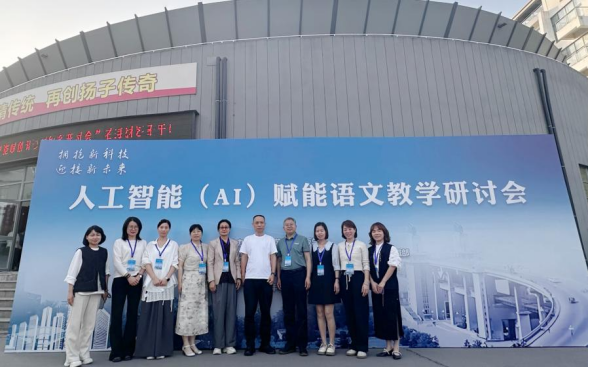

千年金陵蕴古意,一场关于未来的语文教育实践和探索的研讨在扬子江畔悄然拉开帷幕。2025年4月18-19日,温州市朱伟名师工作室团队赴南京参加"人工智能赋能语文教学研讨会",通过专家讲座、AI示范课、主题论坛等形式,深度探讨AI技术与语文教育的融合路径,为教学改革注入科技动能。

【前沿•洞察】

本次会议的主题是“拥抱新技术,迎接新未来”,由陕西师范大学出版总社主办。《中学语文教学参考》主编张莉莉强调,人工智能正在以创新性的力量重塑着我们的教育教学生态,如何在坚守语文教育教学本质的同时,让技术真正服务于学科理性建构以及教学效率增值是破题的关键。

解码教育新范式南京大学刘钦教授以《AI数字时代:敞开视野,拥抱未来》为题,带来了一场引人深思的专题报告。他认为:“技术是舟,教育是海;舟行海上,不可忘航向。”

陕西师范大学贺卫东教授在《人工智能语境下语文教学意义的生成》演讲中提出:教师当为“思维摆渡人”,在AI的浩瀚银河中守护思想的明星,AI时代更需要教师转型为学生思维的引导者。这一观点获得与会者广泛共鸣。

【课堂•实践】

技术赋能多维突破研讨会展示八项AI融合教学创新案例:虚拟场景生成技术实现《水调歌头》沉浸式教学AI逻辑分析系统助力议论文思维训练学情诊断引擎打造"千人千面"古诗复习方案。当苏轼的明月遇见精密算法,当娜拉的出走撞上虚拟现实,当祥林嫂的叹息穿透数字屏障……教育的边界正在被重新定义。课堂上,江苏的名师们则以AI为双翼,乘教学改革之长风,探索语文教学的新境界:

顾淋丽老师运用AI“支架”“辅助”“创新”的工具,进行《水调歌头》《月下独酌》的联读教学,使千年诗意化为视听盛宴;杨春艳老师、陈彦艳老师借虚拟现实重构“井冈翠竹”的风骨与“壶口瀑布”的壮阔,文字中的山河成为形象可感的画面、视频;曾春霞老师借助AI解构祥林嫂悲剧,唱响人性悲歌;戎仁堂老师跨时空的情境模拟,使娜拉“出走”的课堂思辨成为叩问人性的哲学剧场;顾海学老师和周琼老师以AI淬炼高考核心素养,逻辑与诗韵并重;刘宏业老师模拟《烛之武退秦师》谋略博弈,虚实之间锻造思辨锋芒。

专家们的评论同样精彩,对于AI赋能语文教学的尝试,他们有积极展望的热切期待,也有高屋建瓴的清醒认知。

【论道·争鸣】

在“人工智能时代,教学何为?”的圆桌论坛中,部分教师担忧过度依赖可视化技术会削弱学生想象力和创造力,现场专家回应指出,合理使用AI能够将抽象知识转化为直观影像,反而有助于学生理解与共情。徐晓彬教授更是一语中的:“技术若沦为炫技,课堂便失魂;若善用为梯,思维可登云。”

作为参会者,我们深切感受到:教育改革的浪潮中,唯有主动破局,方能立于潮头!研讨活动激发了同事们的思考和交流——AI能解构知识,却无法替代教师重构思维的过程,也无法替代教师对学生心灵的共情与引领。

AI赋能语文教学,不是让课堂变成冰冷的代码世界,而是以AI为杠杆,撬动学生的深度思考,培养“善问者”而非“善记者”;以技术为助力,摇动学生的稚嫩心灵,培养“有温度的人”而非“机器的奴隶”。AI时代,教师的角色正从“知识传递者”转向“思维点燃者”和“灵魂启迪者”。

未来已来,在AI赋能的教学实践中,思辨坚守教育的根与魂。