秋浅意浓,怀揣学习和成长的希冀,2024年9月26日至9月27日,温州市初中语文教研员阙银杏名师工作室全体成员赴泰顺育才初级中学观摩2024年温州市初中语文课堂教学评审活动。

首日启幕:《回忆我的母亲》情深意长

泰顺县实验中学张华静老师以“汉语新解”APP为创新钥匙,巧妙开启学生心灵之门,学生为“朱德的母亲”赋予汉语新解关键词、依托文中关键语句选择背景并在完成属于自己的“朱德的母亲”汉语新解中品读朱德母亲的人生价值。

工作室学员任钊成评价:张老师以学生为主体,立足于学生的发展,以培养学生语文核心素养为出发点,以引领者、合作者的身份带领学生走进课文,深入到课文的语言之中,真正让学生感受语言,熟悉语言,理解语言,运用语言。

接着来自龙港市玉成实验学校的林青青老师巧妙以“讲好榜样故事,传承红色精神”学校公众号宣传活动为载体,课前让学生为钟太夫人写推荐理由,并聚焦推荐理由中的关键词“勤劳”及其他品格品读朱德母亲形象并引导学生体察关键语句特点。

工作室学员邱切锲从情境设置角度提出:情境在语文的教学中是至关重要的,给予学生实践活动的载体和需求,然而情境的设置情境的设置应该充分考虑学生的学习需求以及单元学习主题的契合度,其功能应该成为引导学生深入文本的载体和桥梁,当情境无法达成以上之时,立足学生的认知起点和问题解决,亦不失为设计学习活动的路径和方向。

工作室学员倪玲雅就学习任务的设计和实施角度指出本节课还存在一些问题值得探讨:首先,任务一从结构和语言两个角度总结,任务冗杂,指向不明。其次,任务之间缺少逻辑,不符合认知规律。从任务一“圈点勾画,细感情思”到任务二“再次默读,发现品格”,情感不应先于品格,这点在逻辑上存在偏颇。此外时间的把控还有待提高,任务二三无法在课堂上展现还是略显遗憾的。

第三节课,来自文成县第二实验中学的刘倩倩老师以一场思辨风暴激荡课堂,通过“母亲造就了民族英雄”还是“朱德成就了民族英雄贤母荣誉”辩论议题,引发学生思考,引导学生在思辨中领悟文本精髓,体会议论性、叙述性语句交织的魅力,理解文章的深意。

工作室学员王汉乐评价:辩论,是“朱德成就了母亲”还是“母亲成就了朱德”。这个辩论的解一定是相互成就,且更多的是母亲对朱德的成就,没有勇于面对苦难的母亲,何来朱德?但好几组学生初读后认为一生劳作的平凡母亲她能被歌颂是因她有一个儿子是戎马倥偬的伟大司令。这样错误的认识,是学生的年龄与其所处时代造成其无法代入理解与感同身受,这是学情的关键问题。课堂上老师也应该尽快抓住这个学情的关键去改变学生的错误认识,使学生深入理解丰厚的母亲形象与朱德情感,是本质。

第四节课,来自瑞安市瑞祥实验中学的姜倩倩老师以时光轴的方式课前指导学生梳理母亲生平,并以解决学生困惑“这位母亲为何能获得如此高的评价”引发课堂小组合作,引导学生发现母亲时光轴里的秘密以及体悟时光轴里的朱德隐藏的万般情感。

工作室学员李恬田从“学习任务设计是否指向目标设计”这一维度提出,课堂学习任务设计明晰且轻巧。姜倩倩老师则借助回溯时光轴中的“我”和“母亲”,引领学生站在悠长时光中感受母亲带给我的巨大影响。借助灵巧适切的任务驱动,一种温情和感动自然而然地流露出来。

工作室学员林雅认为:姜老师借助多样化的支架引导学生慢慢地浸入文本,没有急切地想要抵达“某一个明确的目的地”,没有“抢着要说”,教师只是作为一个课堂的学习共同体、一个理智而从容的引导者,与学生一起通过文本细读逐渐深入,慢慢地把文本读得丰厚,把情感读深。

工作室学员黄丹帆从教学方式的角度出发,评价:姜老师从问题解决出发,通过统计、分析,挖掘形成下一阶段有价值的学习内容,设计有效的教学路径,以倾听和对话的姿态陪伴学生进行了一次鲜活、生动的学习体验。“这位母亲何以获得如此高的评价?”“为什么我明明对母亲十分敬仰,却用一个平常人来说母亲?”两个关键困惑串联起了课堂的学习,真正做到“以学为中心”,而不是让教师的“教”掌控课堂。

午后,温州实验中学的黄安琪老师围绕母亲人生词云图谱两大关键词“劳动”与“悲痛”,构建了一幅母亲与朱德情感交织的壮丽图景,让学生在寻找文本细节、关联品读的过程中,真正读懂母亲与朱德的多重情感,并最后将问题“人的一生如何过得充实而有意义”留给学生回答。

工作室学员叶一苇从教师提供的支架角度,评价到:寻找文本细节,关联品读,包括关联某个人生阶段的多处细节,也可关联多个人生阶段的细节。纵向地深刻感受到母亲一生不曾脱离劳动的原因,这让学生对于母亲形象的理解不再是贴标签,而是由细节构成的真实体验。

工作室学员蔡飞嫦感叹:黄老师围绕母亲人生词云图谱两大关键词“劳动”与“悲痛”,构建了一幅母亲与朱德情感交织的壮丽图景,让学生在寻找文本细节、关联品读的过程中,真正读懂母亲与朱德的多重情感。

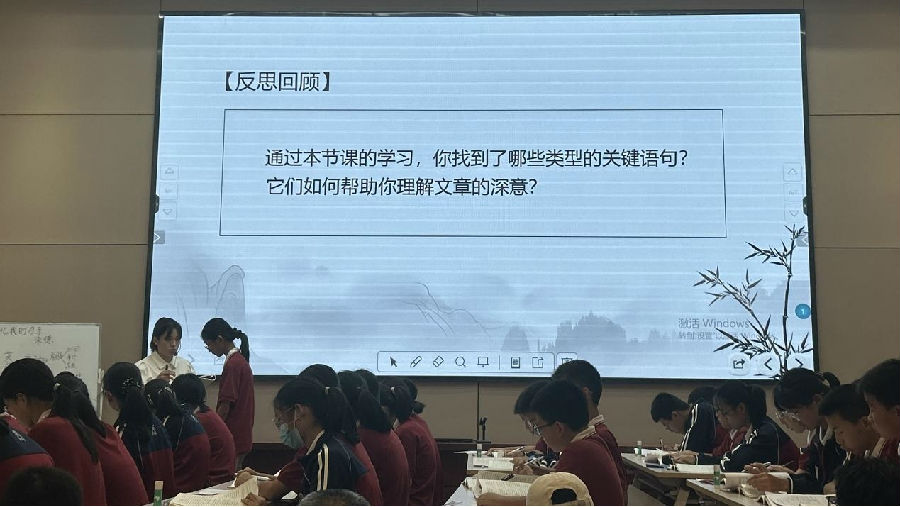

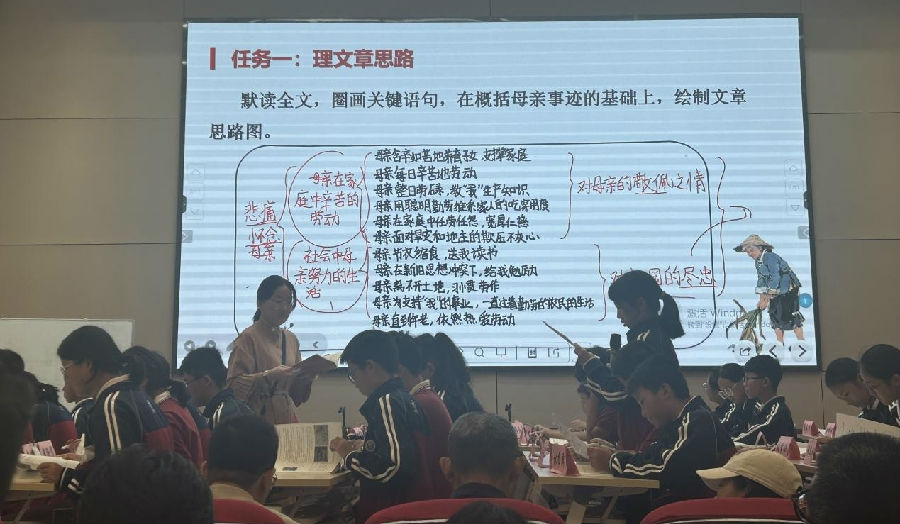

接着,来自龙湾区沙城中学的陈洁琼老师指导学生在默读中抓取概括性叙述句、抒情议论句理清思路;在母子行为探究单的完成中关联概括性叙述句,丰满人物,丰富理解。又在默读中关注抒情议论句,明领袖心怀,感知情思,整堂课通过概括性叙述句与抒情议论句的巧妙结合,勾勒出母亲与朱德的立体形象与交织情感。

工作室学员王鹏评价:首先,陈老师对文章有比较专业定位,目标设定也非常的明确,教学基本功也很扎实,关注学生的朗读,传统方式中又有新变化。其次,注重学生思维训练。无论是“时间轴”的绘制,对人物事件的梳理还是“词云图的绘制,注重对文章思路的梳理,关注“略读”策略的归纳等,注重学生对文章建立结构化认知。再次,注重知识的层次性,问题设置层层递进。在对文章的理解上由表及里,先引导学生关注人物的行为,再让学生去理解行为中蕴含的情感,在认识不断的迭代升级中深层次解读文本。最后,注重知识的迁移。老师立足课文,关联生活,引导学生去思考生活中的“我”该如何继承与发展,学以致用。

永嘉中学附属中学的叶静静老师,则以“为何朱德对母亲永远回忆与感谢”的深刻提问,引导学生深入文本细节中母亲的心灵世界,感受其朴素的阶级意识与对党的坚定支持。

工作室学员周蔚然着眼教师提供的支架,评价:一是问题关联了学法,让学生通过支架厘清文章思路,引导学生主动思考和参与课堂活动,更好地理解人物精神,提高学习效率。二是可视化的图示可以帮助学生发展思维能力,如分析、综合、评价等。通过图示,学生可以更直观地看到事物之间的联系,促进思维的深入发展。

最后,洞头区灵昆中学的高炳洁老师以“质朴”为关键词,引导学生在朱德质朴的语言中看到不辞辛苦、勤劳俭朴的母亲形象;同时更看到质朴的母亲印刻在朱德身上勇敢坚毅、勤勉务实的光辉人格,鼓励学生以物传情,表达对“质朴”的独到理解。

工作室学员陈政卉评价:高老师通过“母亲是个好劳动”“母亲这样地整日劳碌”“母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动”“母亲生我前一分钟还在灶上煮饭”这一句群中,让学生在关联比较中感知母亲的“劳动”形象和“我”的情感。高老师更是通过三句直接罗列事实本身的句子与概括性句子进行对比,让学生理解文字背后的“我”的心疼和赞扬,体会到质朴的事实所蕴含的感染力。

工作室学员项施雪认为:高老师的A和B两类句群,给予学生思考与讨论的时间,学生的回答非常充分到位,而老师也能够再上一层“作者为什么不去描绘画面呢”,让我打开了语言赏析的新角度,语句简短干脆,却是孩子隐含的心疼与爱意。

韵味悠长:《昆明的雨》淡而有味

第一节课,温州市九山中学的李杨杨老师从“物象”出发,引领学生思考《昆明的雨》中物象表达的共有特点,借助“寻味”这一主任务,借助朗读与推敲,带领学生理解汪曾祺散文“趣味”“情味”“意味”。

第二节课,泰顺育才初级中学的王娟娟老师从单元导语和阅读提示出发,引导学生通过归纳分析本文学习要求,借助“寻觅美的细节”这一任务带领学生感悟汪曾祺的生活哲学。

工作室学员陈燕萍认为,从目标设定上看,本节课还有能加以改进的地方:王老师有关注到单元教学的整体性,课型特点比较鲜明。但是把《昆明的雨》与《背影》《白杨礼赞》等课文的鉴赏策略放在一起梳理,这几篇散文类型不同,学生不太容易关注到“学景抒情散文”的独特性。所以梳理策略的篇目可以考虑用七上第一单元的文章。

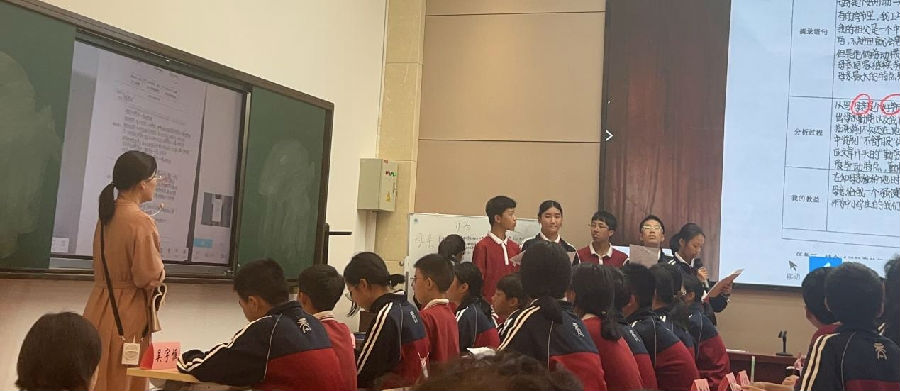

第三节课,来自平阳实验中学的陈梦思老师借助制作汪曾祺写景抒情散文探究册这一驱动性任务,引领学生从选材、语言、情思三个角度感受汪曾祺散文的独特性,完成内页的迭代升级。

第四节课,温州榕园学校的周白雪老师借助课文的旁批,引领学生体味散文中的人情美,并借助推荐语的撰写,引导学生关注散文特点和阅读方法。

工作室学员高炳洁认为:周老师所设计的学习情境则是站在整个初中关于散文的知识体系的视野下,这一学习情境很好地呈现出初中阶段散文学习的进阶过程,如果老师真的能够带领学生在初中阶段一步步完善这样一本《越读越“厚”的散文集》,那学生大抵能够知道散文的基本全貌了。

下午,乐清城东第二中学瞿一丹老师以打破套路化答题为切入口,引导学生利用想象再现的形式还原汪曾祺散文中经典语句的画面,在此基础上借助关注反常处、联系背景、关注作者等综合阅读策略,理解文本中蕴含的淡淡乡愁。

最后,来自苍南桥墩第一中学的包佳佳老师以问题解决的思维路径呈现为突破口,借助问题链的梳理和反复之处的品析,引导学生关注散文个性化抒情背后的“人”。

针对本次观课活动,工作室学员卓玲丽分享道:所谓大道至简,一堂优质课不在于环节的繁复与花哨,而应追求轻巧和灵动。我们发现优质课的共性是教师能研读到文本细处、关键处、特殊处,转化为优质的问题,引导学生揪住不放,钻进去,方能悟出来。

工作室学员戴雅雅也感叹道:语文课堂宽广如斯,从教走向学,同一篇课文,同样的思考,不同的任务设计,不同的课堂生成,也让每一节课都有自己独特的魅力。素养立意的课堂,让学生的思考被看见,学生的知识被建构,学生的思维被打开。他山之石,可以攻玉,这一天的视听盛宴,也让我被打开与更新,在比较中看见聚焦任务进行学习设计如何促成有效学习,达成学习目标。

工作室学员温兴标指出:我们寻求一些“加法”的同时,可以适当做一些“减法”。文本解读由厚到薄,发散到聚焦,越做越减;课堂设计由丰到简,越做越贴合学生,越做越能帮助学生,想必这会让优质课真正成为“优质”的两个底线。

课后点评环节,评审专家对参赛选手的课堂提出了恳切的建议。王在恩老师指出这几堂课的共有优点是关注单元视域下的整体设计,任务的设计具有逻辑性和层次性,还能够通过丰富的教学方法和多样化的课堂互动,提高学生的课堂参与度。同时,王在恩老师认为朗读的指导应该更细致、更深入、更多元化,需要借助朗读直指文本情感核心。

陈宝荣老师依循单元整体视域的视角,设计适切的学习目标。同时,他提出对于散文阅读教师需要涵咏品味散文中的“情味”,依据文本语言特质和单元目标创设适切的情境。

最后,阙老师向与会教师表示诚挚的感谢,并寄语初中语文人要扎根讲坛,齐心耕耘、思考、探索、创新,让语文课堂焕发生命与活力。

秋意渐浓,星光璀璨,教研的芳华在精彩的课堂中深度沉淀。而智慧的种子在我们的心中生根发芽,为日后的语文教学带来无尽的思考与启迪。

撰稿:蔡飞嫦、李恬田